46 Quelques Basques tourmente 1939-1945

Quelques Basques

dans la tourmente

(1939-1945)

Par Pierre Duny-Pétré

Hegitoa, quartier Eyheraberry, 4 chemin d’Olhonce

64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

Tél : 05 59 37 04 91

Pierre Duny-Pétré, prisonnier de guerre en septembre 1941

Stra. Co, Bat. VI, stube 5

Table des matières

Première partie : Prisonnier de guerre dans les villes bombardées (1941-1942)

Chapitre I. De la «drôle de guerre» à la captivité

Chapitre II. Des amis dans une ville ennemie

Chapitre III. Les «feux d’artifice»

Chapitre IV. La vie quotidienne dans le massacre

Chapitre V. Les rires aussi en plein drame

Chapitre VI. La victoire de l’humain sur le barbare

Deuxième partie : La sixième et dernière évasion de «Peter» depuis Cologne (Kôln-Am-Rhein) le 12 juin 1942

Chapitre I. Les préparatifs

Chapitre II. Pour sortir de Cologne

Chapitre III. Une nuit sur la grande route

Chapitre IV. Le train de charbon de Liblar

Chapitre V. L’immense forêt des Ardennes

Chapitre VI. La pluie diluvienne sous les sapins

Chapitre VII. La ligne Siegfried

Chapitre VIII. Sur la frontière belge

Chapitre IX. Vielsalm et l’accueil des Belges

Chapitre X. Liège et le train pour Paris

Chapitre XI. Le contrôle de Maubeuge

Chapitre XII. De Paris à Bordeaux

Chapitre XIII. De Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port

Annexe. Mes pieds gelés

Troisième partie : Arrestation par la Gestapo de Marseille du colonel Jean Pétré, chef régional de l’Armée Secrète, le 4 juillet 1943

Chapitre I. De 1940 à 1943 ou l’effondrement de l’Armée Secrète

Chapitre II. La Gestapo dans ses œuvres : un rendez-vous fatal

Chapitre III. La descente de la Gestapo au n° 16 de la rue Frédéric Chevillon

Chapitre IV. Evasion, mais retour volontaire dans la gueule du loup

Chapitre V. Seul dans l’appartement avec la Gestapo

Chapitre VI. La prison Saint-Pierre, la centrale de Fresnes, le camp de Buchenwald

Chapitre VII. Le séjour du colonel Pétré en Allemagne

Chapitre VIII. Le colonel Simon, les combats de rue à Marseille

Chapitre IX. Le retour du colonel Pétré

Première partie

Prisonnier de guerre

dans les villes bombardées

(1941-1942)

Miseris succurere disco

(Virgile Enéide, liv. 1)

Chapitre I. De la «drôle de guerre» à la captivité

Au 81e Régiment d’Infanterie Alpine, en guerre depuis l’été 1939, les plus belles années de notre vie s’écoulaient non seulement dans la fatigue des marches continuelles, mais nous étions en outre quotidiennement exposés à la mort. La presse française appelait cela une «drôle de guerre»! Sans doute parce qu’elle ne ressemblait pas à la précédente. Nos journalistes, bien à l’abri dans leurs bureaux parisiens, trouvaient peut-être que nous ne crevions pas assez vite… Comprenne qui pourra. Il est vrai que les communiqués militaires étaient alors d’un laconisme qui nous scandalisait. Je me rappelle du jour où notre compagnie avait perdu trois camarades, tués sur la frontière allemande. Le lendemain, l’Etat-major annonçait froidement : «Journée calme sur le front»!

Et pour finir cette aventure en beauté, nous avons subi la rude bataille de la Somme, toujours à pied avec nos équipements de montagne, en ayant devant nous une multitude de chars légers allemands qui faisaient une moyenne de 40 km/heure tous terrains. Ensuite ce fut l’épreuve de la captivité, celle que les futurs évadés ne purent accepter et qui commença par des marches forcées, depuis la Seine Maritime, jusqu’à l’embouchure du Rhin en Hollande.

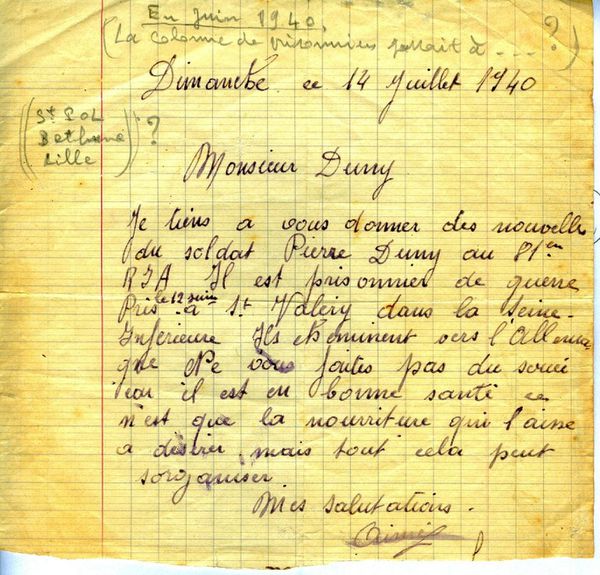

Message reçu à Bayonne de la part de Pierre Duny-Pétré, transmis à sa famille par des inconnus, alors que, prisonnier de guerre, il remontait à marches forcées vers l'Allemagne.

Peut-on oublier les mauvais traitements, les représailles, les Compagnies disciplinaires, les semaines passées en cellule? Peut-on oublier la faim, le froid, l’épuisement dans des travaux de bagnard, les camarades tués en s’évadant? Non, mille fois non. Mais, même si les «chleuhs» (1) m’en ont fait «baver» plus souvent qu’à mon tour, je ne veux pas oublier mes contacts personnels avec la population civile allemande. Celle qui, dans les grandes villes subissait la guerre sous les bombardements.

Peut-être ne suis-je qu’un cas particulier parmi les prisonniers de guerre, du fait que j’eus le tragique «privilège» d’être incorporé dans un Bataillon de travailleurs. C’était une formation itinérante, dont les Compagnies allaient effectuer périodiquement des travaux de déblaiement dans les cités les plus sinistrées du Grand Reich : Hambourg, Brème, Essen, Krefeld, Düsseldorf et surtout Cologne qui, à la fin de la guerre, totalisa plus de cent mille tués.

Dans les pages qui vont suivre, c’est surtout la Rhénanie et plus précisément la ville de Cologne que je voudrais évoquer. J’y fus envoyé d’abord au printemps de 1941, et par la suite après une évasion manquée, en sortant amaigri et faible, d’une «Staf-Co» ou compagnie disciplinaire. En toute objectivité, ne serait-ce que par contraste avec ma situation antérieure, ce fut pour moi un ravissement. La cité qui comptait alors plus de 600.000 habitants, était magnifique, reluisante de propreté, avec au centre ses vieilles rues pittoresques qui descendaient vers le Rhin.

C’est là qu’un beau matin, en allant au travail, je fis l’étonnante découverte d’une ruelle dont l’ancien nom n’avait jamais été effacé et qui portait, gravé dans la pierre d’une maison d’angle, l’inscription suivante : «Rue des Poteaux». Sans doute s’agissait-il d’une rue qui avait été habitée autrefois par des émigrés français.

La ville était dominée de très haut par la gigantesque cathédrale gothique, la plus grande du monde chrétien moyenâgeux. Depuis le noyau ancien qui l’entourait, s’étendaient concentriquement vers le sud-ouest les quartiers neufs, avec leurs larges artères bien aérées, au milieu de la verdure et des fleurs. Beaucoup d’Allemands parlaient le français et semblaient heureux de s’adresser dans cette langue aux prisonniers qui travaillaient autour d’eux. Pour un candidat à l’évasion, n’était-ce pas un avant-goût du pays ? Il y avait enfin de la sympathie dans l’air, on se sentait redevenir un être humain. Notre «camp» était situé en plein centre de Cologne, dans une vaste école désaffectée dont les salles de classe constituaient les dortoirs. Les bataillonnaires y dormaient sur des couchettes de bois, recouvertes de paillasses et étagées depuis le plancher jusqu’au plafond. Ces locaux étaient éclairés par d’immenses fenêtres vitrées qui s’ouvraient sur la rue.

Chapitre II. Des amis dans la ville ennemie

Dès les premiers jours, dans un chantier de maçonnerie, un grand diable d’ouvrier allemand se montrait particulièrement aimable avec moi. Il avait l’air, ma foi, fort distingué et cultivé. Dès que la sentinelle s‘éloignait un peu, il me faisait ses confidences dans un sabir franco-germanique qui nous tenait lieu d’Espéranto. C’est ainsi qu’il m’apprit que la ville de Cologne n’avait jamais pu être complètement «nazifiée» par les Hitlériens et que les Démocrates y étaient restés très nombreux malgré la propagande, la répression ou la terreur. Lui-même, après avoir passé plusieurs années dans un camp de concentration, se trouvait aujourd’hui en liberté surveillée, à charge d’aller se faire contrôler périodiquement dans un service de police. Je vous laisse deviner le choc psychologique que j’éprouvais alors devant un personnage de ce genre, portant déjà la quarantaine et ayant les tempes grisonnantes.

J’avais cru d’abord qu’il s’agissait d’une sorte d’agent provocateur de la Gestapo. Mais par la suite, la sympathie qu’il me témoignait s’avéra évident et sincère. Il considérait que j’étais comme lui une victime des Hitlériens. Cela me fit l’effet d’une douche froide. Il y avait donc ici, en pleine guerre, des Allemands «antinazis» qui osaient proclamer ouvertement leurs opinions politiques devant des prisonniers français, avec tous les risques que cela suppose. Je me rappelle notamment une remarque qu’il me fit, lorsque je lui appris que je ne cachais pas ma sympathie pour l’URSS, du fait qu’elle se battait contre l’armée allemande. Il se mit à rire et me déclara aussitôt dans son sabir : «Hitler, Staline : égal, égal!» Car il ne se faisait pas d’illusion, le malheureux, sur la suite probable des événements et j’ai compris beaucoup plus tard qu’il avait eu déjà raison.

Un groupe de prisonniers de guerre à Cologne en 1941. A gauche, Pierre Duny-Pétré, à ses côté son ami Ignace Espel.

Par la suite, je passais plusieurs semaines sur un autre chantier de gros travaux. Nous étions là, quatre prisonniers français. Vu la distance à parcourir, nous circulions en tramway, escortés par une sentinelle. Relégués dans un coin de la plate-forme, sous le regard vigilant du gardien, nous n’avions apparemment aucun contact avec les autres voyageurs. Mais tous les soirs vers 18 heures, alors que nous rentrions du travail, un Allemand d’une cinquantaine d’années, élégamment vêtu, montait dans notre wagon, toujours à la même station. Aussitôt, il engageait la conversation avec notre sentinelle, tout en se plaçant entre nous et le militaire. Il avait alors les mains derrière le dos et nous « refilait » ainsi plusieurs paquets de cigarettes sans être remarqué. La distribution terminée, il descendait chaque fois au même endroit et, tandis que le tramway s’éloignait, on apercevait sur le trottoir ce brave homme qui nous suivait des yeux, en nous saluant de la main avec un sourire complice. Il se passait ensuite la main dans les cheveux, afin de justifier son geste… Il fallait le faire ! D’autant plus que le tabac était rare et qu’on en trouvait en abondance qu’au marché noir.

Nouveaux bombardements, nouveaux chantiers. Manœuvre-maçon au pied des maisons éventrées ou partiellement démolies par les bombes, j’étais souvent chargé de préparer le mortier sur un coin du trottoir. La sentinelle, fatiguée de faire les cent pas dans la rue, finissait toujours par trouver un badaud afin de bavarder sur les derniers événements de la semaine. Mais pendant que j’étais absorbé par mon travail, il y avait des voisins qui guettaient mon gardien depuis le haut de leurs fenêtres. Ils attendaient avec patience qu’il ait le dos tourné! C’est alors que les habitants de ces étages supérieurs me soumettaient à un «bombardement» tout à fait inédit: des petits paquets contenant soit de délicieux sandwiches, soit des fruits, du tabac, etc. Parfois, une fillette qui passait dans la rue en traînant un cabas plus gros qu’elle, s’approchait de moi jusqu’à me frôler et «perdait», avec le sourire, quelques friandises près de mes sacs en ciment. Parfois les persiennes d’un rez-de-chaussée s’ouvraient doucement et j’entendais alors : «Pst, Peter!» C’était une grosse ménagère toute réjouie qui connaissait déjà mon prénom, et qui me tendait un morceau de gâteau que j’enfouissais furtivement dans mon blouson. Je ne demandais rien cependant, car je n’espérais que la liberté. Mais quel soutien moral que le spectacle extraordinaire de cette véritable conspiration spontanée parmi tous ces gens du peuple qui refusaient la haine !

Devenu couvreur, autant par vocation que par nécessité vu la fréquence des bombardements, je travaillais un matin sur une toiture criblée de morceaux de fonte, les obus de la DCA (Défense contre avions) ayant copieusement arrosé tout le quartier de leurs éclats qui retombaient en pluie. J’étais avec un camarade d’évasion, ancien du 81e Régiment d’infanterie alpine comme moi. On se trouvait là, en altitude, perdus dans un océan de toits plus ou moins défoncés, loin des sentinelles bottées et casquées, qui ne se sentaient guère de disposition pour jouer avec nous les chats de gouttière au bord des corniches vertigineuses.

Nous devions, en première urgence, démonter une grande verrière afin d’en réparer les carreaux endommagés. Après bien des efforts, nous arrivions à en desceller le cadre métallique pour le déposer sur une terrasse. Au-dessous de ce « couvercle » que nous venions de soulever le plus délicatement possible, se trouvait une cuisine, modeste certes, mais fort bien rangée où s’affairait une jeune femme avec son bébé. Alors que nous nous penchions au-dessus de l’ouverture en nous excusant d’avoir fait quelques dégâts, la dame du logis, sans dire un mot, s’emparait d’un plateau contenant deux bols de café au lait bien chaud, avec une pile de tartines beurrées. Ensuite, elle montait sur un escabeau et, par le trou béant, nous présentait à bout de bras, notre «petit-déjeuner». Je revois encore la scène comme dans un rêve ! Pas de témoins gênants autour de nous, nous avions complètement oublié notre misère, tandis que la maman, toute souriante, babillait gaiement avec son enfant, ravie du plaisir qu’elle nous faisait et heureuse de notre présence.